Typisches Symptom des Lipödems: Vermehrte Wassereinlagerungen und starke Disproportionalität an den Beinen

Beim Lipödem handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, die je nach Erscheinungsbild auch als Säulenbein oder Reiterhosen-Phänomen bezeichnet wird. Hauptmerkmal eines Lipödem ist krankhaft vermehrtes Unterhautfettgewebe. Die auftretenden Fettanlagerungen sind stets symmetrisch und treten an verschiedenen Arealen, z.B. den Extremitäten auf. Ebenso klagen Betroffene über vermehrte Wassereinlagerungen und Fibrotisierung im Gewebe und blaue Flecken. Laut Definition liegt ein Lipödem dann vor, wenn sich neben der Fettgewebsvermehrung auch regelmäßig spürbare Beschwerden bemerkbar machen. Dazu zählen u.a. eine verstärkte Berührungsempfindlichkeit und ein unangenehmes Spannungs- oder Druckgefühl der Haut. Da Hände und Füße von der Fettverteilungsstörung unbeeinträchtigt bleiben, kommt es zu einem proportionalen Missverhältnis zwischen dem bei Normalgewichtigen schlanken Oberkörper und der fülligen unteren Körperhälfte. Betroffene leiden in der Folge oft unter einer Stigmatisierung ihres Erscheinungsbildes, was psychisch sehr belastend ist und das Selbstwertgefühl der Betroffenen nicht selten stark beeinträchtigt. Dabei ist es jedoch wichtig zu wissen, dass weder Sport noch Diät einen Einfluss auf das Lipödem-Fett haben, lediglich das gesunde Fett kann so reduziert werden.

Das Reiterhosensyndrom findet man häufig auch bei schlanken Frauen

Über die auslösenden Faktoren des Lipödems ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Hormonelle Veränderungen wie die Pubertät oder Schwangerschaft spielen bei der Krankheitsentstehung jedoch eventuell ebenso eine Rolle wie die erbliche Veranlagung. Neben der Vergrößerung und Vermehrung der Fettzellen, werden auch die Blutkapillaren durchlässiger. Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe sind die Folge. Diese Faktoren führen in der Summe zu den krankheitstypischen Symptomen, wie einem erhöhten Druck im Unterhautfettgewebe und damit verbundenen Spannungsgefühlen und Schmerzen. Die genauen Ursachen eines Lipödems liegen also bis heute noch im Dunkeln. Einig sind sich die Wissenschaftler jedoch darüber, dass Ernährung und Körpergewicht Faktoren sind, die die Krankheit negativ beeinflussen können. Auf deren Entstehung haben sie jedoch keinen nennenswerten Einfluss. Ein Indiz dafür ist, dass auch schlanke Frauen die Fettverteilungsstörung entwickeln können. Die erbliche Veranlagung könnte bei der Krankheitsentstehung offenbar von großer Relevanz sein. Denn es ist auffällig, dass häufig zwei oder mehr Frauen einer Familie betroffen sind. Gleiches gilt für die weiblichen Hormone. Prinzipiell kann ein Lipödem zwar grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt auftreten. Doch oft wird es nach hormonellen Umstellungen wie Pubertät, Schwangerschaft oder der Einnahme hormoneller Verhütungsmittel festgestellt.

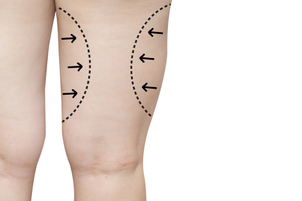

Durch die erhöhte Durchlässigkeit der Kapillaren, erhöhen sich die Wasseransammlungen im Gewebe

Für die krankheitstypische Vermehrung des Unterhautfettgewebes sind meist zwei ausschlaggebende Faktoren verantwortlich. Einerseits steigt die Zahl der Fettzellen an, andererseits vergrößern sich diese auch immer mehr. Die Durchlässigkeit der als Kapillaren bezeichneten feinen Blutgefäße nimmt in den betroffenen Regionen weiter zu. Dadurch gelangt mehr Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem ins umliegende Gewebe. Da diese Wasseransammlungen irgendwann nicht mehr vollständig abtransportiert werden, bilden sich Ödeme. In der Folge erhöht sich bei einem Lipödem der Druck im Gewebe. Neben dem zuvor erwähnten Spannungsgefühl, der gesteigerten Empfindlichkeit auf Druck und Berührungen und Schmerzen, neigen Betroffene aufgrund der fragileren Kapillaren auch vermehrt zu Hämatomen. Bereits leichte Stöße können bei ihnen Blutergüsse unter der Haut hervorrufen.

Auch bei einer Lipohypertrophie ist das Unterhautfettgewebe an den Beinen vermehrt. Im Unterschied zum Lipödem handelt es sich dabei aber um ein rein optisches Phänomen, das nicht zu spürbaren Symptomen führt. Jedoch kann eine Lipohypertrophie manchmal die Vorstufe eines Lipödems sein.

Das Lipödem tritt fast ausschließlich bei Frauen auf. Oft beginnt die Entstehung kurz nach der Pubertät, einem hormonellen Wechsel oder nach einer Schwangerschaft und schreitet dann, ohne operative Behandlung, im Laufe der Zeit weiter voran. Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre. Viele Betroffene suchen erst einen Arzt auf, wenn weder Diäten noch Sport oder sonstige konservative Maßnahmen das Problem beseitigen konnten. Doch eine möglichst frühzeitige Behandlung ist enorm wichtig, um eine Verschlimmerung zu verzögern oder bestenfalls zu stoppen.

Facharzt Dr. Sauter von LIPOCURA® untersucht die Fettgewebsdicke eine Lipödem-Patientin via Ultraschall

Akute Symptome eines Lipödems sind primär Schmerzen, geschwollene Beine, eine erhöhte Druckempfindlichkeit der Haut, unproportionale Körperformen und eine Neigung zu Hämatomen. Als Langzeitfolge kann ein Lipödem zu Fehlstellungen der Gelenke, einem veränderten Gangbild und zu vorzeitigem Gelenkverschleiß führen. Vermehrt sich das Unterhautfettgewebe vor allem im oberen Teil der Oberschenkel und am Gesäß, handelt es sich um das sogenannte Reiterhosenphänomen. Beim Säulenbein ist das Fett hingegen gleichmäßig über die gesamte Länge beider Beine verteilt. Beim Suavenhosen-Phänomen zieht sich das Lipödem von den Hüften bis zu den Sprunggelenken. Es kommt aber auch vor, dass vorrangig die Waden betroffen sind. Viele Frauen mit dieser krankhaften Fettverteilungsstörung, haben zusätzlich auch Lipödeme an den Armen. Ausschließlich auf die oberen Extremitäten beschränkte Lipödeme kommen hingegen nur selten vor.

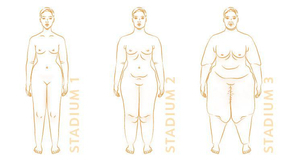

Abhängig vom Erscheinungsbild und Ausmaß der Fettgewebsvermehrung, werden Lipödeme in folgende Stadien eingeteilt:

Das Bild zeigt exemplarisch den Unterschied eines gesunden Beins (rechts) zur Erkrankung Lipödem Stadium II (links)

Lipödeme verursachen eine Vielzahl an teilweise auch schmerzhaften Beschwerden. Neben optischen Auswirkungen kann ein Lipödem zudem auch weitere unangenehme Symptome mit sich bringen. Wie ausgeprägt diese sind, ist individuell unterschiedlich und korreliert nicht zwangsläufig mit dem Stadium der Erkrankung. Zu den wichtigsten Symptomen und Folgeerscheinungen gehören jedoch:

Geschwollene Arme und Beine

Beine und Arme fühlen sich durch das Gewicht des vermehrten Fettgewebes schwer an. Hinzu kommen Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, die ein Lipödem begleiten können. Längeres Sitzen oder Stehen und warmes Wetter fördern Wassereinlagerungen zusätzlich. Dies ist auch der Grund, warum gerade abends die Beine oft stark geschwollen sind.

Druckempfindlichkeit und Schmerzen

Vom Lipödem betroffene Bereiche reagieren meist sehr empfindlich auf Druck. Bereits leichte Berührungen können als schmerzhaft und unangenehm empfunden werden. Viele Patientinnen leiden auch ohne äußere Druckeinwirkung unter Schmerzen.

Hämatome

Da die feinen Blutkapillaren im vermehrten Unterhautfettgewebe leicht reißen, entstehen bereits beim geringsten Anlass oftmals Hämatome. Bereits ein leichter Stoß genügt, um einen Bluterguss hervorzurufen.

Erschwertes Gehen und Wundscheuern

Fetteinlagerungen an den Innenseiten der Oberschenkel stören nicht nur beim Gehen. Durch das ständige Aneinanderreiben kann die Haut dort auch aufscheuern. Das Wundlaufen birgt zudem die Gefahr, dass sich an den offenen Stellen Entzündungen und Infektionen bilden.

Lymphödeme

Bei einem fortgeschrittenen Lipödem in den unteren Extremitäten, kann die Lymphflüssigkeit nicht mehr richtig abfließen. Ohne eine entsprechende Behandlung entsteht durch den Stau im Gewebe ein sekundäres Lymphödem, welches die Unterschenkel und meist auch die Füße noch mehr anschwellen lässt. Bezeichnet wird diese Mischform als Lipo-Lymph-Ödem.

Gelenkverschleiß und Fehlstellungen

Eine weitere mögliche Folge des gestörten Ganges durch die Fettwülste an den Oberschenkelinnenseiten, sind Fehlstellungen der Beine. Die falsche Belastung und das Mehrgewicht können vor allem am Knie zu frühzeitigem Gelenkverschleiß führen.

Seelischer Schmerz durch eine veränderte Optik

Eine körperliche Veränderung, die sich der eigenen Kontrolle entzieht und oft auf Unverständnis im Umfeld trifft, kann bei Betroffenen zu Rückzugstendenzen führen. Der eventuell lange Weg bis zu einer professionellen Diagnose belastet die Betroffenen und kann das Selbstbewusstsein schwächen.

Die Kompressionstherapie wird vielfach bei einer Lipödem-Diagnose angewendet.

Ein Lipödem kann nicht ursächlich geheilt werden, deshalb zielt die Therapie darauf ab, die Symptome zu bessern und eine weitere Zunahme der Fettansammlungen zu unterbinden. Die Therapie des Lipödems basiert auf zwei Säulen: Zum einen der konservativen Therapie, bestehend aus Kompressionstherapie, manuelle Lymphdrainage sowie Sport und Ernährung. Auch die so genannte apparative intermittierende Kompression – eine Kompressionsbehandlung mit Geräten – kann in besonderen Fällen hilfreich sein. Zum anderen aus der operativen Therapie, die als einzige Methode das erkrankte Gewebe entfernen kann. Die als sehr effektiv geltende Behandlungsmöglichkeit ist eine spezielle Form der Liposuktion (operative Fettabsaugung), bei der die vermehrten Fetteinlagerungen per OP auf ein Minimum reduziert werden. Empfehlenswert ist eine Kombination aus beiden Therapieansätzen, um drohende Komplikationen wie Lymphödeme oder Gangbildstörungen zu verhindern. Heilbar sind Lipödeme zwar nicht, aber bei frühzeitig begonnener und konsequent durchgeführterTherapie, lassen sich die Symptome in der Regel erfolgreich mildern oder sogar ganz beseitigen.

In vielen Fällen ist eine Liposuktion bei Lipödemen die einzige Möglichkeit, den Krankheitsverlauf noch positiv zu beeinflussen.

In einer Streitschrift für eine European Best Practice of Lipoedema, herausgegeben von Thieme Connect, konstatieren die Autoren, dass bei Lipödemen immer auch eine Therapiesäule die Adipositas Behandlung darstellt. Sie ist die häufigste Begleiterkrankung im Zusammenhang mit Lipödemen und wird als wesentlicher Trigger angesehen. Bei schwer adipösen Lipödem-Patientinnen sollte daher auch die bariatrische Operation erwogen werden. Heilbar sind Lipödeme zwar nicht, aber bei frühzeitig begonnener und konsequent durchgeführter Therapie, lassen sich die Symptome in der Regel erfolgreich mildern. Die Kompressionstherapie verzögert oder stoppt dabei die Zunahme des Lipödems und lindert die Beschwerden. Für eine optimale Entfaltung dieses Effektes müssen die Betroffenen ihre Kompressionsstrümpfe oder Radlerhosen bzw. Bolerojacken regelmäßig tragen. Auch die so genannte apparative intermittierende Kompression – eine Kompressionsbehandlung mit Geräten – kann in besonderen Fällen hilfreich sein.

In seinem Artikel „Wie entsteht Lipödem? Diagnose und Therapie“ stellt der Gründer und Inhaber der Nürnberger Fachklinik Dr. med. Wilfredo Gonzales einen Zusammenhang zu möglichen DNA-Defekten her, der Lipödeme laut Meinung einiger Forscher, zu begünstigen scheint. So geht man davon aus, dass die Fettzellen durch einen genetischen Defekt das Hormon Leptin produzieren. Dies verhindert wiederum, dass die gespeicherten Fettstoffe aus den Zellen als Brennstoffe beim Sport verbrannt werden, oder bei Diäten reduziert werden.

Bewegung, Ernährungsumstellung und Massagen können Lipödeme wirkungsvoll lindern

Gemäß den aktuell geltenden Behandlungsleitlinien ist zudem die manuelle Lymphdrainage in späteren Stadien der Krankheit fester Baustein der Therapie. Dabei wird mit einer besonderen Massagetechnik überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe abtransportiert. Es gibt jedoch Spezialisten, die von diesem Ansatz abraten. So solle die Lymphdrainage erst verordnet werden, sobald die Diagnose eines Lymphödems evident sei. Dies auch nur unter der Voraussetzung, dass die Kompressionstherapie kontinuierlich umgesetzt wird. Unumstritten ist hingegen der Rat, sich möglichst viel zu bewegen. Sämtliche Wassersportarten sind hier optimal geeignet, ebenso Gymnastik, Joggen, Walking und Radfahren. Körperliche Bewegung und eine Umstellung der Ernährung können zudem eine Gewichtszunahme effektiv verhindern und somit dazu beitragen, eine Verschlimmerung der Krankheit zu unterbinden.

Die Liposuktion stellt bei Lipödemen einen chirurgischen Therapieansatz dar, der oftmals Beschwerdefreiheit bringt

Dr. med. univ. Maria Wiedner betont in ihrem Artikel „Lipödem – Diagnose und Therapie“, dass die Ursachen der Erkrankung noch nicht bekannt sind und daher eine kausale Therapie nicht möglich ist: „Wir können lediglich die Symptome behandeln. Dies erfolgt am Beginn mit der konservativen Therapie und kann in weiterer Folge auch chirurgisch durch die lymphbahn- schonende Fettabsaugung behandelt werden.“ Leider können die oben genannten Behandlungsmaßnahmen ein Lipödem nicht gänzlich heilen, bzw. beseitigen. Eine operative Fettabsaugung (Liposuktion) kann jedoch das vermehrte Unterhautfettgewebe entfernen. Techniken wie Ultraschall oder Vibration lösen im Rahmen einer Liposuktion das Fett zunächst vom angrenzenden Gewebe und saugen sie im Anschluss über ein Endoskop ab. Viele Studien belegen, dass eine Liposuktion die Symptome des Lipödems deutlich lindert. Teilweise bis hin zur Beschwerdefreiheit für viele Jahre. Einige Patientinnen benötigen zwar weiterhin eine Therapie mit Kompression, aber viele kommen nach einer Liposuktion auch ohne diese Behandlung aus. Risikofaktor ist jedoch eine erneute Gewichtszunahme nach einer Fettabsaugung. Es besteht dann die Gefahr, dass sich das Lipödem neu bildet. Wer sich also für eine Liposuktion entscheidet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass danach das Körpergewicht dauerhaft unter Kontrolle gebracht werden muss. Zudem können wie bei allen OPs auch hier Komplikationen wie Nachblutungen oder Wundinfektionen auftreten. Auch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen, ist in den seltensten Fällen auf Einzelantrag möglich, so dass die Kosten selbst getragen werden müssen.

Wie bei jedem kosmetisch-chirurgischen Eingriff ist die Wahl des Chirurgen entscheidend für den Erfolg Ihrer Operation.

Wichtige Auswahlkriterien für eine Liposuktion bei Lipödem sind die Erfahrung des Chirugen mit dem Krankheitsbild Lipödem, die Anzahl der jährlichen OPs, die im Spezialistenteam durchgeführt werden, bei LIPOCURA sind dies z.B. über 12 Jahre Erfahrung und mehr als 1.200 OPs pro Jahr. Weiter ist eine ganzheitliche Betrachtung der Lipödem-Patientin wichtig, das bedeutet auch, welche verschiedenen Areale betroffen sind. Es kann sein, dass Arelae wie Gesäß, Bauch, BH-Linie sowie Gesicht lipödem-ähnliche Symptome aufweisen, die ein erfahrener Spezialist mitbehandeln sollte. Konkret bedeutet dies, dass die betroffenen Areale in möglichst wenigen OPs behandelt werden sollten, um die gesundheitlichen Belastungen der Patientinnen auf ein Minimum zu reduzieren. Ziel ist daher eine hochvolumige Entnahme des erkrankten Gewebes im Rahmen der operativen Lipödembehandlung. Von Lukowicz et al. belegten in ihrer Studie (2022), dass eine hochvolumige Liposuktion durchgeführt mittels Tumeszenzlösung, keine signifikant erhöhte Komplikationsrate aufweist. Stark spezialiserte Anbieter setzen, um das beste ästhetisches Ergebnis (Gelenke und Hautstraffungen) bei maximaler Volumensreduktion zu erreichen, auf modernste Technologien und Geräte. Patientinnen bekommen zu einem einen 3D Scan ihres Ist-Zustandes und im Vergleich des erfolgreichen Nachher-Ergebnisses. Sie werden unter Vollnarkose mit der PAL-Methode operiert und können sich zusätzlich für eine Cool-PlasmaStraffung entscheiden. Der Zugang zu diesen modernsten Methoden sowie die oft geringere Wartezeit auf Untersuchungs- und OP-Termine sind für viele nationale und internationale Patientinnen Gründe sich einem Spezialistenteam anzuvertrauen.

Der erfahrene Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Prof. Dr. med. Kovacs Laszlo, stellt in seinem Artikel „Lipödem-Behandlung mithilfe der Liposuktion“ verschiedene Techniken der Liposuktion bei Lipödemen vor. Neben der klassischen Tumeszenztechnik, haben sich demnach auch die Wasserstrahl-assistierte Liposuktion, die Vibrations-Liposuktion, die Ultraschall-assistierte Liposuktion und die Radiofrequenz-assistierte und Laser-assistierte Liposuktion durchgesetzt. Er fügt hinzu, dass es darüber hinaus aber auch minimalinvasive Varianten gibt, die ganz ohne Hautschnitte und Absaugkanülen auskommen. Diese Methoden eignen sich jedoch nicht bei größeren Fettansammlungen.

Die jeweilige Anästhesie-Methode richtet sich stets nach dem Umfang der Liposuktion

Die Lipödem-Operation sollte in Vollnarkose durchgeführt werden, da so sichergestellt werden

kann, dass möglichst große Volumina auf eine sehr sichere Art und Weise entnommen werden

können. Eine Vollnarkose garantiert der Patientin komplette Schmerzfreiheit während des

Eingriffs, der in Einzelfällen bis zu 3 Stunden dauern kann.

Durch kleinste Schnitte von wenigen Milimetern an bereits vorhandenen Hautfalten, führt der Operateur eine Kanüle von 2-3 mm Durchmesser in das zuvor mit Tumeszenzflüssigkeit infiltrierte Operationsgebiet ein. Er bewegt die Kanüle lymphgewebsschonend hin und her, um das Fettgewebe modellierend abzusaugen und so viel wie möglich vom erkrankten Gewebe zu entfernen. Entscheidend ist, dass die Lymphgefäße unverletzt bleiben, um ein vom Operateur verursachtes Lymphödem zu vermeiden. Daher sollten nur Fachärze der plastischen Chirugie mit Lipödemerfahrung diesen chirugischen Eingriff durchführen. Nach der OP wird die Patientin für die postoperative Überwachung stationär aufgenommen und von einem Spezialistenteam weiter versorgt.

Nach der Operation ist eine postoperative Überwachung essentiell um Komplikationen zu vermeiden

Durch kleine Stiche an bereits vorhandenen Hautfalten führt der Operateur eine Kanüle von 2-3 mm Durchmesser in das Operationsgebiet ein. Er bewegt diese Kanüle hin und her, um das Fettgewebe modellierend abzusaugen und so viel wie möglich vom erkrankten Gewebe zu entfernen. Entscheidend ist, dass die Lymphgefäße unverletzt bleiben, um ein vom Operateur verursachtes Lymphödem zu vermeiden. Hier zeigt sich, wie wichtig die chirurgische/ gefäßchirurgische Ausbildung ist. Am Ende wird der Patient in die postoperative Überwachung verlegt.

Die Nachbehandlung von Lipödemen besteht häufig aus manuellen Drainagen von mindestens zwei Stunden pro Tag

Nach der Entlassung hat sich als sehr positiv bewertet, dass kräftige manuelle Drainagen von mindestens zwei Stunden zwei Mal am Tag das Ödem weniger werden lassen und die Haut schrumpft. Duschen ist für eine Woche nicht zu empfehlen, Baden für ca. 6 Wochen auch nicht. Das Rauchen ist absolut untersagt in dieser Zeit. Diätetisch kann die Heilung durch Einnahme von täglich zwei Esslöffel Eiweißpulver, Vitamin A, C, und E unterstützt werden, selbstverständlich ist das Gehen und sich Bewegen von Anfang an sehr wichtig, Sport ist für 6 Wochen nicht möglich.

Bei Liposuktionen, die von erfahrenen Operateuren ausgeführt wurden, muss kaum mit Komplikationen gerechnet werden. Es können jedoch in seltenen Fällen Wundinfektionen auftreten. Dies kann passieren, wenn Lymphgefäße lädiert wurden und dadurch sekundäre oder Iatrogenische Lymphödeme oder Nachblutungen entstanden sind.

Bundesärztekammer. [online] Verfügbar unter:https://www.bundesaerztekammer.de/

Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP). 2019 Lipödem [online] Verfügbar unter <https://www.phlebology.de/patienten/venenkrankheiten/lipoedem/> [Zugriff vom 06. Januar 2022]

Dr. med. Wilfredo Gonzales, 2022 | Wie entsteht Lipödem? Diagnose und Therapie [online] Verfügbar unter: <https://www.estheticon.de/neuigkeiten/wie-entsteht-lipoedem-diagnose-und-therapie> [Zugriff vom 06. Januar 2022]

Dr. med. Kovacs Laslo, 2022. Lipödem-Behandlung mithilfe der Liposuktion. [online] Verfügbar unter: <https://www.estheticon.de/neuigkeiten/lipoedem-behandlung-mithilfe-der-liposuktion> [Zugriff vom 06. Januar 2022]

Thieme Connect, 2020. Lipoedema – myths and facts, Part 5, European Best Practice of Lipoedema – Summary of the European Lipoedema Forum consensus, Authors Tobias Bertsch1, Gabriele Erbacher1, D. Corda2, R. J. Damstra3, K. van Duinen3, R. Elwell4, J. van Esch-Smeenge3, G. Faerber5, S. Fetzer6, J. Fink7, A. Fleming8, Y. Frambach9, K. Gordon10, D. Hardy11, A. Hendrickx3, T. Hirsch12, B. Koet3, P. Mallinger13, A. Miller14, C. Moffatt15, N. Torio-Padron16, C. Ure17, S. Wagner18, T. Zähringer1 [online] Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1012-7670.pdf> [Zugriff vom 06. Januar 2022].

Dr. med. univ. Maria Wiedner, 2022. Lipödem – Diagnose und Therapie [online] Verfügbar unter: <https://www.estheticon.de/neuigkeiten/lipoedem-diagnose-und-therapie> [Zugriff vom 06. Januar 2022]